さてさて、なんで塗膜剥がしが作業の中心で、全部赤く塗らないのか?

さてさて、なんで塗膜剥がしが作業の中心で、全部赤く塗らないのか?

この様に思う方が大半かと思います。

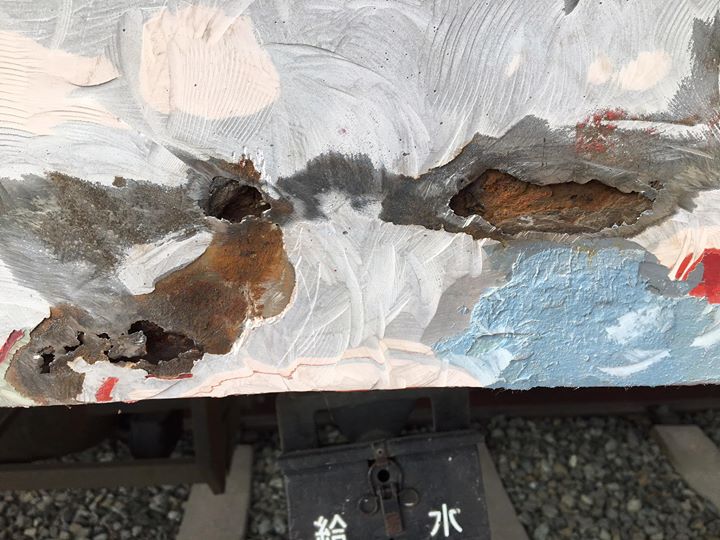

この画像は車体のサイド下の部分です。

この箇所はスポット溶接でボディ外板と、フレームが溶接されている箇所です。

溶接をするとその箇所は錆びやすくなり、徐々に錆びが進行します。

画像の箇所は運用中に何度かパテを盛って補修されていた様で、下部は特に新し目のパテ盛り跡が多いです。それだけ腐食が進んでいたのでしょうね。

外から見ると綺麗なのですが、パテと塗装の層(まとめて塗膜と呼んでます)を剥がすとご覧の状態です。

金属は痩せ、虫食い状に既に穴が空いてるのです。

外板とフレームの間には、錆びた鉄がゴミの様に堆積し、水と混ざったりして常に湿気を帯びると腐食はどんどん進み、鉄にとっては一番よくない状況で、いわゆる腐るという状態になります。

軽自動車のフェンダーの折り目の間に泥や水、トドメに塩カルなんかが溜まると腐るのと同じ様なものです。

塗膜を剥がし、錆びを極力除去。

錆びて泥状になった金属片などを掻き出し、湿気がこもらない様に水の逃げ口を作り、防錆処理。

穴を防錆アルミパテで盛って穴を塞ぎ、整形して仕上げになります。

画像右下の青っぽい箇所がアルミパテを盛って乾燥した跡です。この後研磨して整形します。

この様に、この先少しでも長く赤電を持たせるために優先しなくてはいけない作業を先に進めている状況です。

因みに、車体の所々の塗装が剥げて茶色い箇所は、防錆剤を塗布した箇所で、錆びではありません。

防錆剤の色が茶色というのも分かりにくい要因ですが(苦笑)

クリアブラウンの下に研磨した車体の金属面が光ってるのが見られます。

一通り処理を終えた所から、下塗り、赤塗装となりますので、今暫くお待ちください。

また、作業参加も歓迎いたします!